『第九のきせきin久留米コンサート・写真展』レポート

2025年9月28日(日)にザ・グランドホールで開催した『第九のきせきin久留米コンサート・写真展』の様子をご紹介します。

このプロジェクトでは、手話をベースに手や顔の表情、全身を使った音楽表現<手歌(しゅか)>パートでコンサートに出演する方を募集。9歳から80歳までの約40名の方がステージに立ちました。

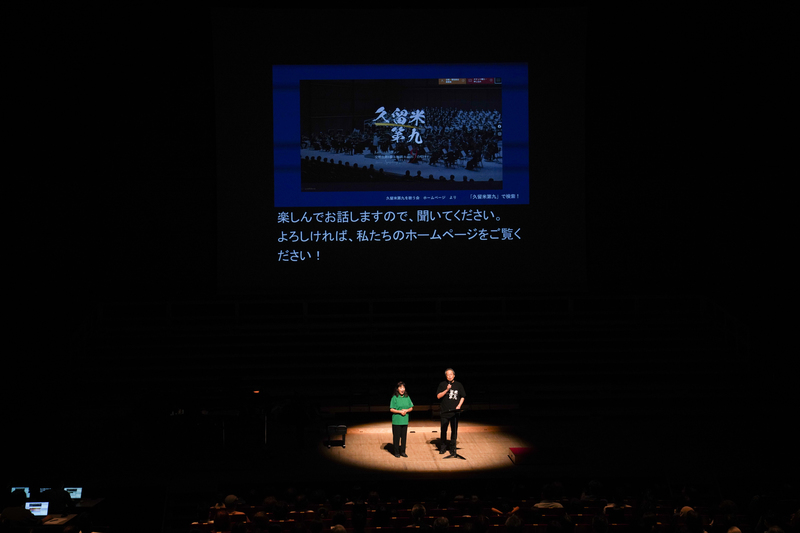

第一部は、久留米と第九のゆかりについて、久留米第九を歌う会事務局の吉原正章さんからお話しを伺いました。司会進行は、福岡を拠点にラジオなどで活躍しているこはまもとこさん。

こはまさんの呼びかけで、吉原さんがステージへ。「1919年12月3日、久留米に収容されていたドイツ兵捕虜により、久留米高等女学校(現在の福岡県立明善高等学校)の講堂で、ベートーヴェン「交響曲第九番」の演奏が行われました。これは、日本で初めて一般市民が「第九」の演奏を聴いた日と言われています。」と吉原さん。収容所内では、音楽や演劇・スポーツを楽しんでいたとのこと。収容所外では、高良山登山や筑後川水泳を通して近隣住民と交流し、 “ドイツさん”と呼ばれていたそうです。

次に、このコンサートの監修を務める*ホワイトハンドコーラスNIPPON芸術監督のコロンえりかさんと合唱の指揮を務める辻博之さんが登場。客席に向かって手歌の世界を体験できるミニワークショップを開催しました。コンサートでサイン隊が披露する手歌は、コロンえりかさんとホワイトハンドコーラスNIPPONのメンバーが、手話で対話を重ね、第九のドイツ語の歌詞を訳したもの。作曲した当時、耳が聴こえなかったベートヴェンが「みんなで喜びを分かち合いたい」と楽譜に書き込んだ願いを白い手袋で表現します。

*ホワイトハンドコーラスNIPPON…聞こえない子も、見えない子も、その友達も、どんな子でも参加できるユニークな合唱団

「手歌を一緒にやってみましょう!」とコロンさん。会場にいる全員での手歌は壮観!

第二部は、公募参加者とホワイトハンドコーラスNIPPON、久留米第九を歌う会合唱団、プロとして第一線で活躍するソリストやピアニスト・ティンパニスト総勢約150名がステージに。

まず、出演者の中から選ばれた5名が、人生で一番“喜び”を感じた瞬間をマイクリレーで発表。

その後、ピアノとティンパニの演奏で曲がスタート。第一部のミニワークショップで練習したフレーズが流れると、観客も手歌で参加しました。

手歌と合唱のエネルギーあふれる共演、2台のピアノとティンパニの緻密なアンサンブルの響きに感極まったのか涙する方も。

最後は、プロのソリストや久留米第九を歌う会合唱団も一緒に手歌で表現。盛大な拍手だけでなく、手首をひらひらと動かす手話での拍手も贈られました。

アンコールは、ラテンバージョンにした第九とコロンさんの故郷(ベネズエラ)の曲『A E Mi Banana(アエミバナナ)』を観客と共に。“バナナ”は皮をむくような手話で表し、子どもから大人まで楽しそうに参加していました。

終演後に行われた解散式では、「皆さん、本当に素晴らしかった。“すべての人”にとって手と声で歌える第九が世界のスタンダードになり、この先も続いていくことを願っています。」とコロンさん。

第九ゆかりの地・久留米でしかできない一期一会の特別なステージをつくりあげました。出演者たちからは別れを惜しむ声が。

ホワイエでは、写真家・田頭真理子によるインクルーシブ写真展を同時開催。光るライトを入れた手袋を着用したホワイトハンドコーラスNIPPONのメンバーが手歌で「第九」を表現し、その光の軌跡を撮影したもの。躍動感あふれる立体写真の展示もあり、来場者は見て、触って写真展を堪能していました。

★感想を一部ご紹介します。

【来場者の声】

・久留米と第九の関わりを初めて知って、久留米で第九を聴くことの特別感がありました。演奏、歌、手歌、とても感動しました。みなさんの表現・表情が素晴らしかったです。

・手歌もよくわからないまま観ていましたが、感激のあまり涙が流れて困るほどでした。特に子どもたちの一生懸命な姿に、やさしさや強さ、いろんな思いを感じました。本当に素晴らしかったです。機会があれば是非また来たいです。

・一人一人の歌声が違うからハーモニーがうまれるように、手歌も一人一人少しずつ違うからこその良さがあると思いました。演奏が始まる前は、ほとんどの人が手をたたく拍手をしていましたが、演奏が終わる頃には手話での拍手も増えているところが印象的でした。どちらが正しいではなく、どちらも認められているところが良いと感じました。

【公募参加者の声】

・自分の知らない世界を学ぶことの大切さを改めて知りました。

・今回、感動的なステージ発表を体験でき、これほどの歓喜はありません。自分達でやれる素晴らしい合理的配慮ですね。

・「第九のきせき」を通して、歓喜の瞬間、自分の人生を振り返る機会となりました。この経験を生かし、人々とのつながりを大切に、情熱を持って生きていきたいと思いました。

★『第九のきせきin久留米コンサート』公演概要はこちら

★『第九のきせきin久留米コンサート』公演プログラムはこちら

このコンサートでは、サポートが必要な方も安心できる会場づくりに努めました。

・手話通訳、リアルタイム字幕、看護師の見守りを実施

・託児サービスをご用意 ・客席後方にひと休みシートを設置

・別室モニター鑑賞ができる場所を設置